起名好难78641545

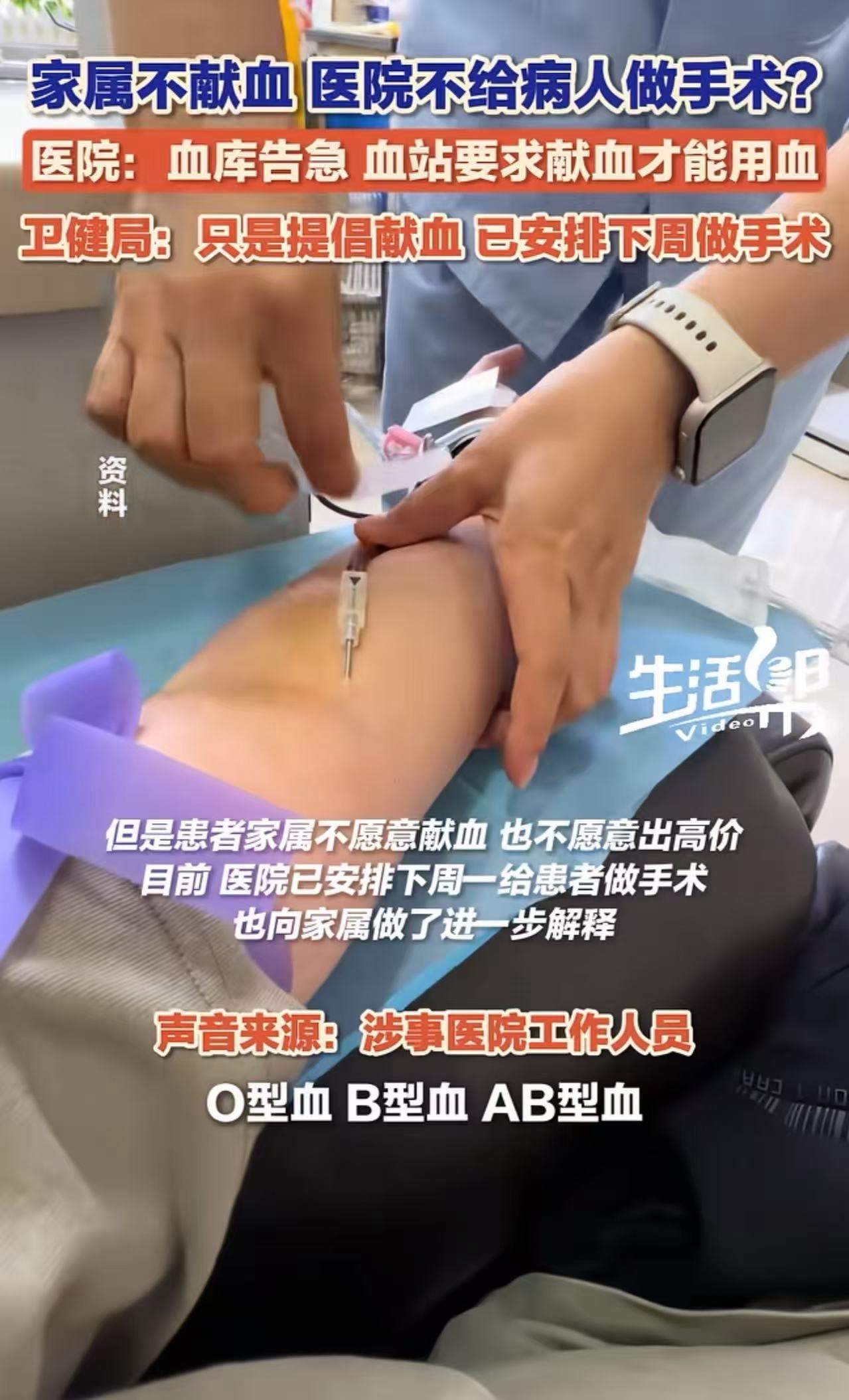

炸锅了!四川广安,一患者家属发视频称:家属不献血,医院不给病人做手术!”而医院工作人员回应:血库告急,血战要求献血才能用血,我们也没办法。卫健局:只是提醒献血,没有强制!网友:和医护有啥关系啊,巧妇难为无米之炊!

这场关于“献血”与“救命”的争论,似乎把公众的情绪一下子拉到了高潮点。有人觉得医院“杀鸡取卵”,把“献血”变成了“救命稻草”,仿佛一场看似合理的“硬性规定”,背后却隐藏着深深的无奈和无助。而医院方的回应,又像是一面镜子,折射出血库告急的现实困境,令人不禁心疼那些被“绑架”在“献血”与“救命”之间的患者家属。

这个事件的背后,折射出我们对“责任”的认知差异。医院的“硬性要求”似乎变成了“无奈之举”,在血库告急的背景下,几乎没有第二条出路。大家都知道,血液短缺不仅仅是技术问题,更是社会责任的体现。然而,公众的不满也不是毫无道理——为什么救命的“条件”要被放在“血液”这个看似理所当然的“前提”下?难道在生命面前,献血就变成了“道德绑架”?

更令人深思的是,网友们的评论:“和医护有啥关系啊,巧妇难为无米之炊。”这句话一语道破了多数人的心声。医院、医护人员在救死扶伤的第一线,却被“血库告急”绑得死死的,仿佛成了“无米之炊”的厨师。谁能不心疼?谁又能不愤怒?这正是社会责任与现实困境的碰撞:当资源紧张时,责任究竟该归谁?是医院的“硬性规定”,还是社会的血液供给体系?

这场“献血风波”,更像是一面镜子,照出了我们社会对“生命价值”的认知差异。有人说,献血是一种善举,是大爱无疆的表现;有人却觉得,把救命的“命运”系在“血液”上,未免太过残酷。其实,生命的尊重应当是每个人的底线,但现实的无奈也提醒我们:只有建立起完善的血液供应体系,才能真正从根本上解决这个问题。

这不禁令人反思:我们每个人都可以是“生命的守护者”。不是每个人都能献血,但可以为“血库”贡献一份理解和支持。或许,我们更应该关注的是:如何让献血成为一种习惯、一种社会责任,而不是一种“被动的选择”。政府、社会、每一个普通人,都应该携手努力,打破“血液短缺”的死结,让救命不再成为“硬性条件”,而是真正的“全民行动”。

这场争论,提醒我们:生命的价值远比血液数字重要。我们期待的是一个更人性化、更有温度的医疗环境,让每一个等待救援的生命都能感受到社会的关爱和责任。毕竟,生命只有一次,生命的尊严,是我们每个人共同守护的底线。让我们从此次事件中汲取教训,用行动证明:生命的真谛,是彼此的理解与关怀,而不是“硬性规定”与“无奈之举”。#献血三免政策# #献血黑幕# #献血变味#