鹅汤锅

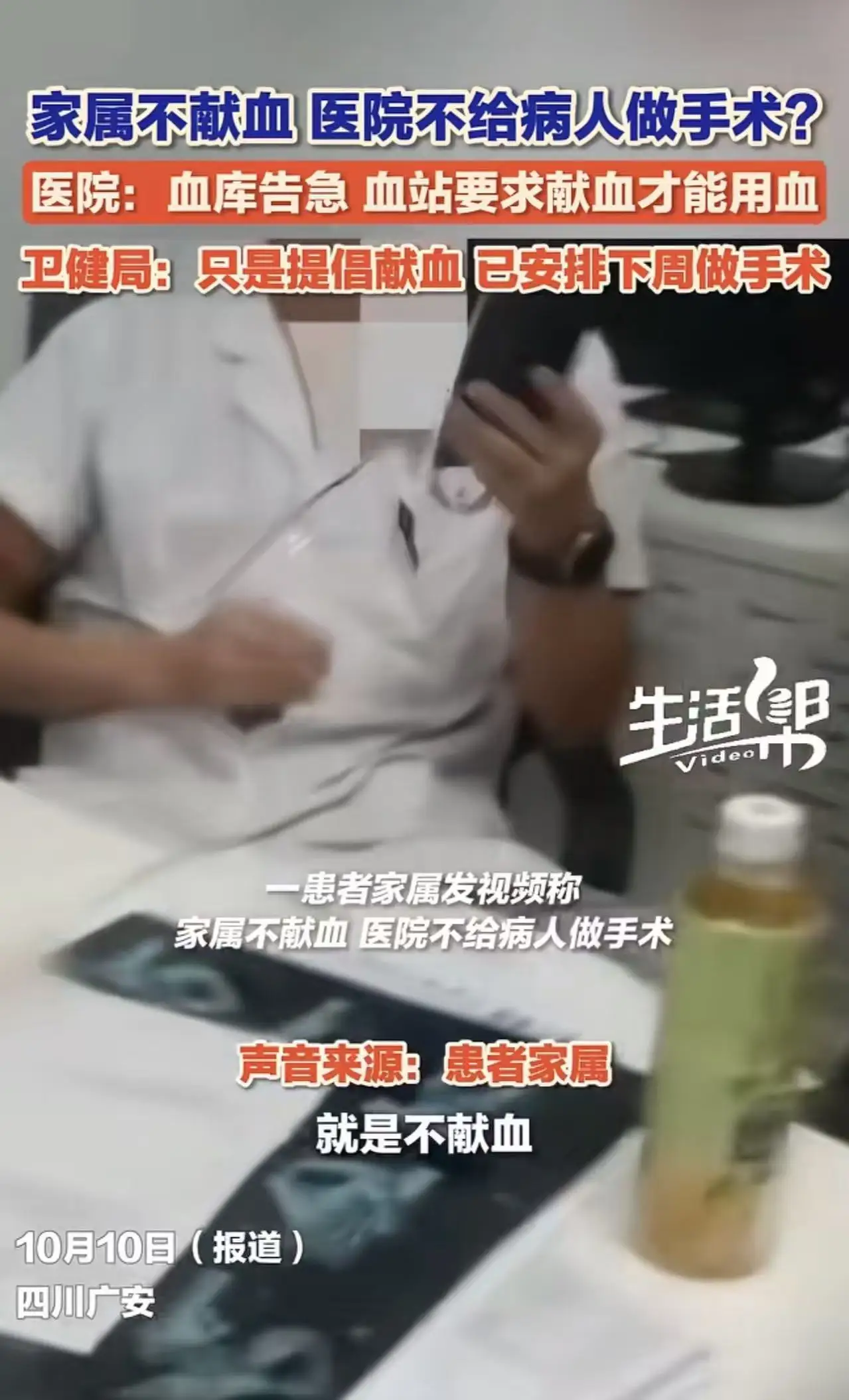

炸锅了!四川广安,一患者家属发视频称:家属不献血,医院不给病人做手术!”而医院工作人员回应:血库告急,血站要求献血才能用血,我们也没办法。卫健局:只是提醒献血,没有强制!网友:和医护有啥关系啊,巧妇难为无米之炊!

血液库存紧张,确实是一个不争的现实,但用“非献血不可手术”这种方式来应对,无疑让患者及其家属陷入了道德的两难境地。医院和血站可能也有他们的难处,但这种粗暴而单一的做法,不仅伤害了患者和家属的感情,也对整个社会对献血事业的信任造成了严重的冲击。

这场“血荒”事件,瞬间点燃了公众的情绪,也让我们不得不深思:在医疗资源紧张的当下,是否有更合理、更人性化的解决方案?面对血库告急的危机,医院的“硬性要求”似乎成了最直白的应对方式,但这背后隐藏的,是我们对生命价值的理解与尊重。

我们都知道,血液是生命的“燃料”,没有它,很多手术甚至救命的治疗都无法进行。然而,将献血变成“门槛”,是不是在无形中将“善意”变成了“条件”?更何况,很多人并非不愿献血,而是担心安全、担心不被尊重、担心被贴上“义务者”的标签。用“你不献血,就不救你亲人”的方式,似乎把人性中的善意和责任感变成了交易的筹码。

这不禁让人反思:我们是否真的理解“献血”的意义?它不仅仅是一次简单的血液交换,更是一份无私的奉献,是对生命的尊重和关怀。而医院和血站的责任,不应只是“管理”血源,更应该是“激发”社会的善意。或许,我们可以借鉴一些国家的做法,比如设立更便捷的献血点、加强宣传教育,让献血成为一种自愿、自然的行为,而不是被动的“被需要”。

同时,这次事件也暴露出我们在公共危机面前的应对方式。简单粗暴的“条件式救援”,虽然能短期缓解血荒,但长远来看,只会让社会对献血的信任度下降。我们需要的是一种共识——生命无价,献血无偿。每个人都应该明白,献出一份血液,就是献出一份希望。

更令人担忧的是,事件中出现的“家属不献血,医院不手术”的说法,实际上是把责任推给了患者和家属。这种做法,是否在无形中加剧了“救命的责任”由个人承担的社会压力?我们需要的是制度保障,而非道德绑架。只有让献血成为一种自发的善行,而不是被迫的“义务”,才能真正实现血液的公平与充足。

最后,社会各界都应行动起来。政府应加大宣传力度,改善血液管理体系,确保血源的稳定;医院应优化流程,提升效率,让患者在等待中感受到温暖和尊重;而我们每个人,也应当从自己做起,理解献血的意义,成为生命的守护者。

这场血荒事件,或许只是冰山一角,但它折射出的问题,却值得我们每一个人深思。生命的价值,不应被任何条件所绑架。让我们用行动,唤醒社会的善意,用理解和尊重,共同守护那一份生命的希望。